赤ちゃんとの旅行で気を使うのが哺乳びんの消毒ですよね。

荷物の量や洗える場所も限られているので、ひと工夫が必要。

旅行はできるだけ荷物を少なくしたい!

旅行中にできる手軽な消毒方法を知りたい。

こんな悩みを解決します。

さっそく結論

ジップロックを使った薬液消毒で荷物少なくしっかり消毒!

⇒哺乳瓶の消毒剤を見る ⇒使い捨て哺乳瓶を探してみる

やり方も写真入りで解説しているので、参考にしてみて下さい。

合わせて読むと役に立つ

旅行中にできる哺乳びんの消毒方法は?

旅行中の哺乳びん消毒方法は以下の3つ。

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるので解説していきます。

薬液で消毒する方法

薬液で消毒する方法のメリット・デメリットはつぎの通り。

薬液で消毒するメリット

薬剤で消毒する方法は水と薬剤さえあれば消毒できるので、旅先でもオススメの方法です。

ジップロックと薬剤はコンパクトで荷物になりづらいよ!

消毒後の哺乳びんはすぐに使え、作った薬液は24時間使い回すことが可能。

余裕があればおしゃぶりや歯固めなどのおもちゃも一緒に消毒できるので、他の赤ちゃんグッズをいつも衛生に保つことができます。

宿泊先で連泊するなら、薬液を作っておくと便利!

旅行先で薬液消毒をする方法を解説

消毒方法を説明します。

Lサイズ(277mm×266mm)のジップロックに240mlの哺乳びん2本、乳首2つ、キャップ2つを入れてみました。

少し余裕があると水を入れてもあふれることはありません。

2Lの水とミルクポンを入れます。

私が使ったときは袋の大きさに余裕がなく水が1Lしか入らなかったので、ミルクポンを半量使って作っていました。

※個人的に判断して使用しました。メーカー推奨は2~4Lの水に1包です。

1時間以上おいて消毒完了!

荷物に余裕があるなら、スリムタイプの哺乳びん消毒ケースがあっても良いですよ。

\ A4サイズにおさまる/

薬液で消毒するデメリット

薬剤の消毒で一番ネックなのが時間がかかること。

1時間以上は薬液に漬ける必要があるうえ、袋から薬液が漏れる心配もあるので、慌ただしく移動する人には向いていません。

余裕を持って消毒を始めないと液体が入った袋を持ち歩くはめになることも…?

また、旅のスケジュール次第では1度消毒しただけで薬液を捨ててしまうこともあり、コスパが悪い消毒方法と言えます。

- 同じホテルに連泊する人

- 確実に消毒したい人

- 哺乳びん以外も消毒したい人

熱湯で消毒する方法

熱湯で消毒する方法のメリット・デメリットはつぎの通り。

客室に湯沸かしポットがあれば、哺乳びんに熱湯を入れて放置する方法で消毒ができます。

わざわざ荷物を持っていく必要がないので一番ラクな方法。

デメリットは消毒に不安がある点。

煮沸消毒ではなく熱湯を入れるだけなので、完全に殺菌できているか不安な人は避けた方が良いでしょう。

余談

わが家は生後8ヶ月の子どもと旅行に行ったとき、熱湯消毒法と薬液消毒を併用していましたが、体調に変化はなく無事に旅行を終えることができました。

※あくまでわが家の場合なので、熱湯消毒のみで実施する場合はご自身の判断でお願いします。

- 荷物を持ち運びたくない人

- カンタンに消毒を済ませたい人

電子レンジで消毒する方法

電子レンジで消毒する方法のメリット・デメリットはつぎの通り。

電子レンジで消毒するメリット

電子レンジ消毒は3~5分の短時間で消毒でき、哺乳びんの保管ケースにもなる点がメリットです。

短時間で消毒できて衛生的に保管できるのは嬉しいよね。

電子レンジで消毒するデメリット

一方で荷物がかさばるのがデメリット。

赤ちゃんとの旅行はオムツやミルク、必要ならば離乳食など持っていくものがたくさんありますよね。

電子レンジ専用ケースを追加するとなると、荷物を減らしたいと考えていても難しくなってしまいます。

また、宿泊先に電子レンジがあるかどうか、電子レンジ内にケースが入るかなど確認することが多くなるのも一手間ではないでしょうか。

\ 350ml缶3本分の大きさ /

- 消毒時間を短くしたい人

- 荷物の持ち運びが苦じゃない人

- 保管ケースとしても使いたい人

マグの洗浄は1日1回でOK

マグの洗浄は基本的に1日1回でOK。

しかし、飲みかけのお茶には食べカスが浮いていたりすることもあり食中毒が心配ですよね。

夏場は半日を超えたら洗うようにした方が安全です。

マグでお茶を飲む頃には消毒をしなくても平気な月齢になっていると思いますが、気になる人は哺乳びんと同じ方法で消毒しても良いでしょう。

ストロー飲みができるなら、紙パックのお茶もありかもしれません。

\ 傾けても漏れない /

旅行中の哺乳びん洗浄・消毒にあると便利なアイテム

旅行中の哺乳びん洗浄・消毒にあると便利なアイテムを紹介します。

- 泡で出る洗浄スプレー

- 携帯用哺乳びん洗浄セット

- 洗える除菌料

- 小さく切ったスポンジ

泡で出る洗浄スプレー

かさばりますが、泡スプレーがあれば哺乳びん・マグ一緒に洗えるので便利。

特にマグのストロー部分も中まで洗えるのでスプレータイプはおすすめです。

携帯用哺乳びん洗浄セット

ブラシや洗剤などをコンパクトに収納できる哺乳びん洗浄セット。

本体ブラシ、乳首ブラシ、洗剤などを一緒に収納できるので旅行用にあると重宝します。

ピジョン洗える除菌料

ピジョンの洗える除菌料は使い終わった哺乳びんを水で洗ったあと、消毒液に入れるだけでOKな便利アイテム。

洗剤を使わずに消毒液に入れるだけで良いので、旅行用に購入する人が多いです。

小さく切ったスポンジ

割り箸と組み合わせて使うスポンジは適当な大きさに切って、真ん中に切れ込みを入れておきます。

1/4サイズにすると使いやすいよ。

メリット

- 荷物がかさばらない

- いつでも捨てられて衛生的

- 他の育児グッズも洗える

手作りスポンジはかさばらずいつでも捨てられるので、旅先の哺乳びん洗浄のアイテムとして活躍しました。

洗浄と消毒をせずに哺乳びんを使う2つの方法

哺乳びんの洗浄と消毒がどうしてもできない!

そんなときは以下の2つの方法があるよ。

- 哺乳びん用インナーバッグを使う

- 使い捨て哺乳びんを使う

哺乳びん用インナーバッグを使う

セットすれば哺乳瓶を汚さずに使えるインナーバッグです。

ここがポイント

- 哺乳びんを汚さず授乳できる

- 広口タイプの哺乳びん専用

- 240mlの哺乳びんまで対応

- 軽量&コンパクト

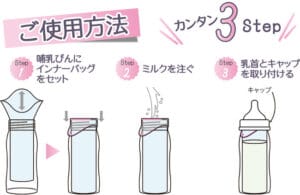

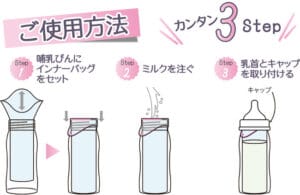

使い方

お手持ちの哺乳びんにインナーバッグをセット

①に粉ミルク&お湯を注ぐ

乳首とキャップを取り付けて、よく溶かす

これだけです!

授乳後にインナーバッグを取り替えるだけで、再び洗わずに哺乳びんが使えます。

哺乳びんの洗浄・消毒の手間は省けますがデメリットも。

- お湯の正確な量が分かりづらい

- ミルクを冷ましづらいので、白湯が必要

- 乳首は洗う必要がある

インナーバッグを入れると哺乳びんのメモリが読み取りづらくなるので、正確にミルクを作りたい場合はお湯を軽量する必要があります。

また、インナーバッグを使うとミルクを冷ましづらくなります。

そんなときは少量のお湯でミルクを溶き、白湯で割って温度を調節しましょう。

使い捨て哺乳びんを使う

もう1つ、哺乳びんの洗浄・消毒をしない方法に使い捨て哺乳びんがあります。

使い捨て哺乳びんは衛生的に保管されており、開封後すぐに使うことができます。

飲み終わったらそのままゴミ箱へポイ。

詳しくはchu-bo!(チューボ)の使い心地は?実際に使ってみた感想とメリット・デメリットで解説しているので、参考にしてみて下さい。

まとめ:薬剤消毒なら荷物がかさばらず確実に消毒できる

旅行中の哺乳びん消毒は持ち運びや設備を考えると薬液消毒がおすすめ。

哺乳びんを水洗いして消毒液に入れればOKな便利な消毒剤も販売されているので、短期間の旅行ならこれで十分なのではないでしょうか。

とはいえ、携帯用哺乳びん洗浄セットもややお値段は張るもののかなりコンパクトになるので長期旅行をする人やミルクの汚れをしっかり落としたい人にはおすすめです。

赤ちゃんとの旅行は気を使う部分も多いですが、楽しく過ごせるよう工夫してみてくださいね。

合わせて読むと役に立つ